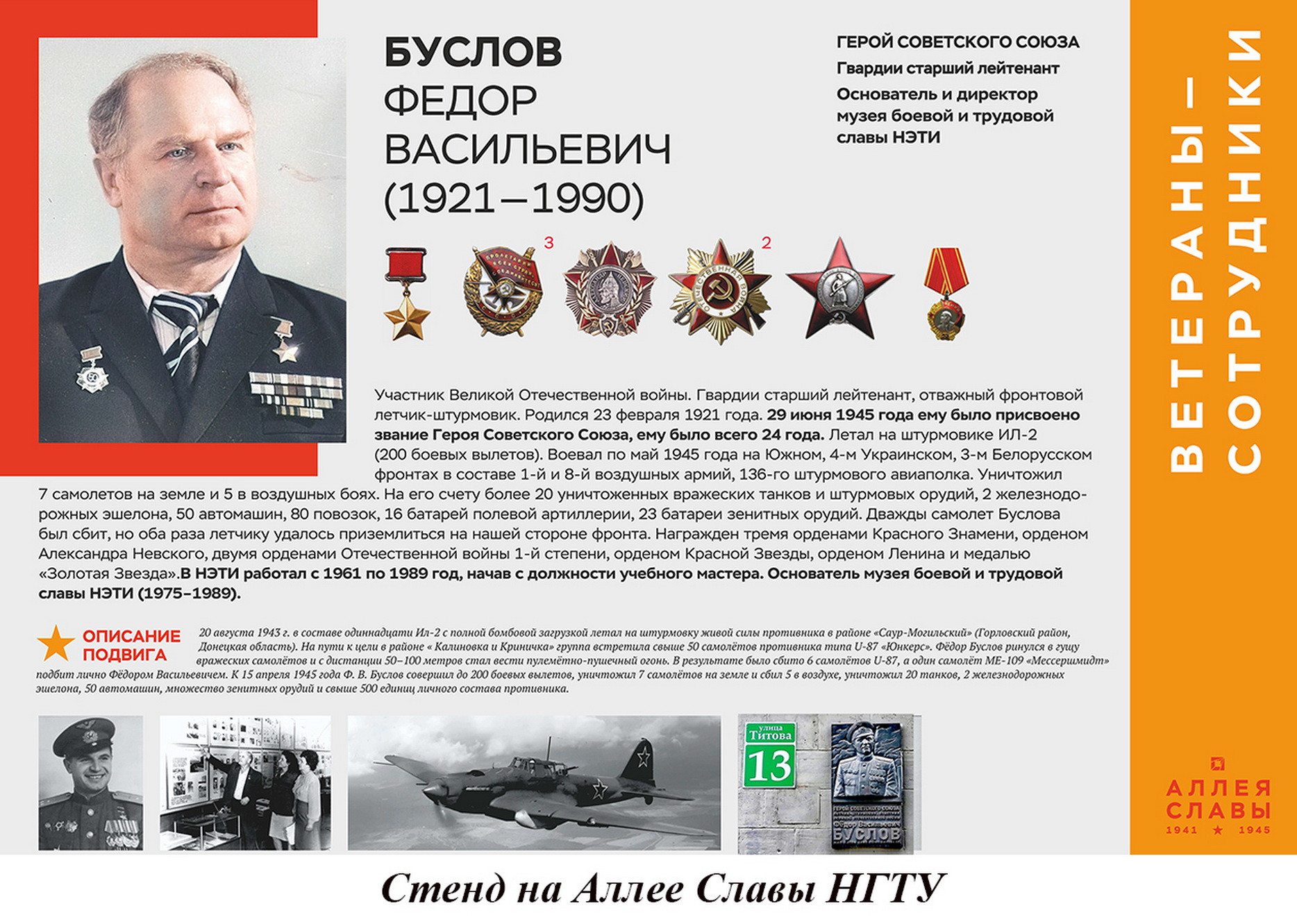

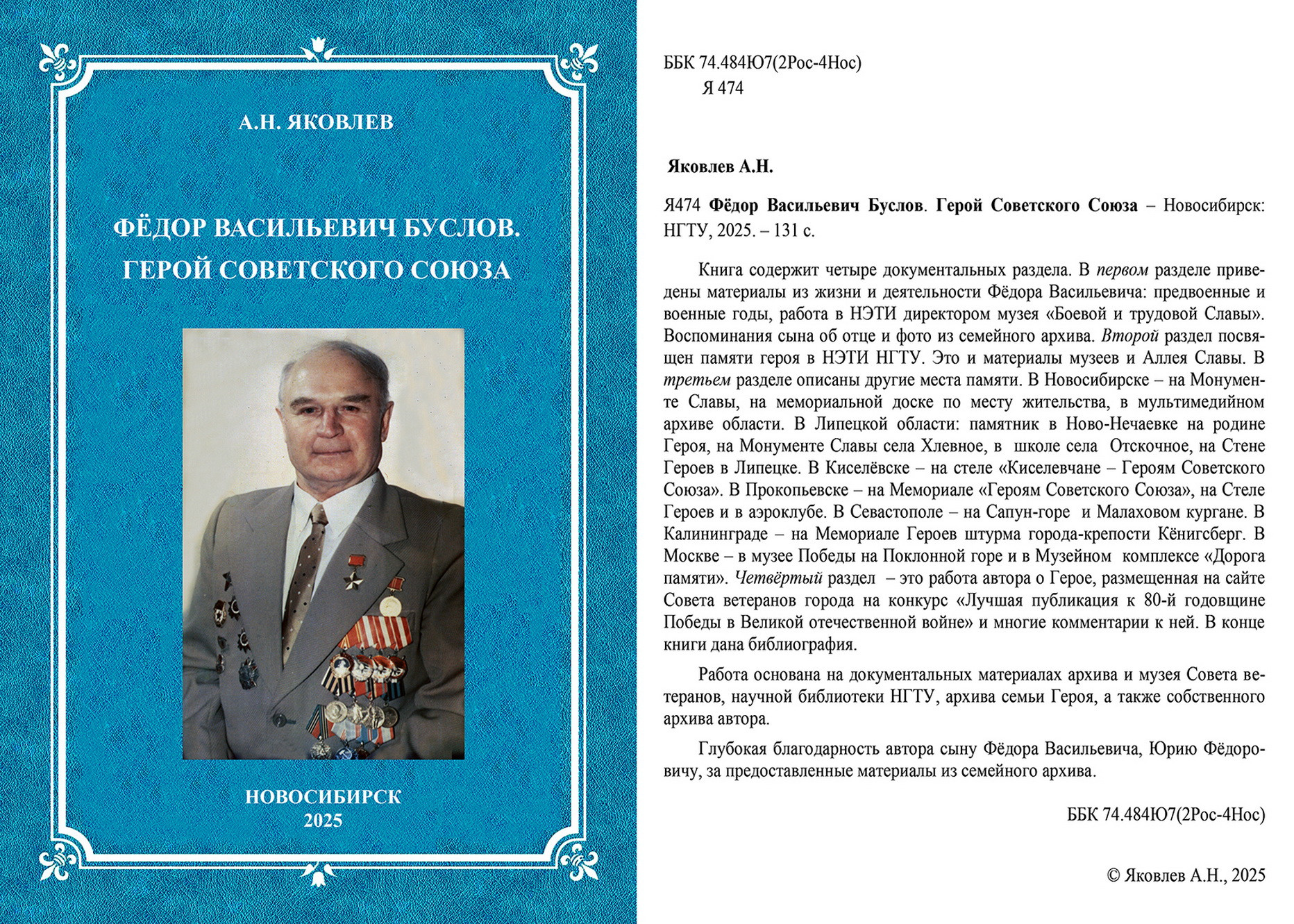

Федор Васильевич Буслов: Герой Советского Союза, основатель музея НГТУ НЭТИ

Летчик, гвардии старший лейтенант, ветеран Великой Отечественной войны. Воевал с августа 1943 г. в небе Донбасса, Крыма, участвовал в Восточно-Прусской и Курляндской операциях. Герой Советского Союза, кавалер орденов и медалей. Основатель и директор Музея боевой и трудовой славы НЭТИ.

Федор Васильевич родился 23 февраля 1921 г. в селе Донская Негачёвка (она же Дон-Негачёвка, ныне — Хлевенский район Липецкой области) в крестьянской семье.

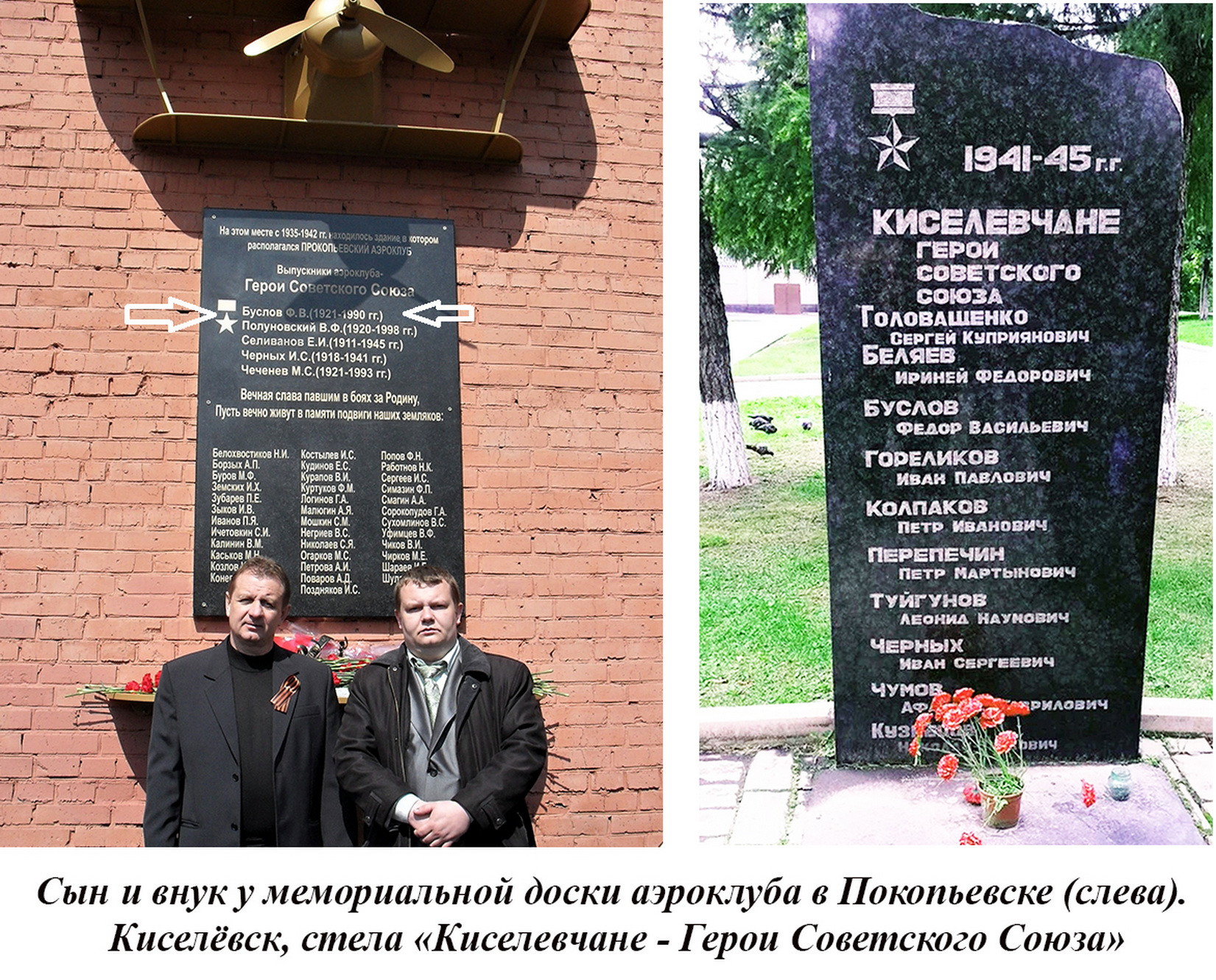

В 1925 г. семья переехала в Кузбасс, в Прокопьевск. Отец работал шахтером. В 1938 г. Федор окончил семь классов школы № 3 в Киселевске, поступил в Прокопьевский аэроклуб, а после окончания остался там летчиком-инструктором. С марта 1939 г. — инструктор физической культуры на шахте № 5 Киселевска, с октября того же года — инструктор физической культуры комбината «Красный Кузбасс».

В апреле 1940 г. Ф.В. Буслов призван на службу в Красную Армию, в 1942 году окончил военную авиационную школу в Омске, после чего дополнительно обучался полетам на штурмовике Ил-2 в 34-м запасном авиаполку ВВС Московского военного округа, эвакуированном в Ижевск.

С января 1943 г. Ф.В. Буслов был пилотом 10-го учебного тренировочного авиаполка.

С августа 1943 года начался боевой путь Федора Буслова — летчиком в 665-м штурмовом авиационном полку. На второй день прибытия в полк, на четвертом вылете 20 августа в составе одиннадцати Ил-2 с полной бомбовой загрузкой выполнял задачу по уничтожению живой силы на переднем крае обороны противника в Саур-Могильском районе. На пути к цели встретили свыше 50 самолетов противника типа «Ю-87». Командир группы Виктор Кондаков принял решение атаковать врага. Это был рискованный шаг, так как штурмовик Ил-2 создавался для атак наземных целей, а не для воздушного боя. Вражеские истребители прикрытия могли сбить «илов».

Федор Васильевич не задумываясь ринулся в гущу вражеских самолетов и с дистанции 50—100 метров открыл пулеметно-пушечный огонь. В результате воздушного боя был сорван план фашистов по бомбардировке наших позиций. Рисковый приказ оправдался: немецкие пикировщики разбили строй, сбросили бомбы не целясь и развернулись обратно. Группой было сбито шесть «юнкерсов», один «Ме-109» подбит лично Ф.В. Бусловым.

21 августа 1943 г. за проявленное мужество летчик получил первую награду — орден Красной Звезды.

В октябре 1943 г. полк был переименован в 136-й гвардейский штурмовой авиационный полк. В его рядах Ф.В. Буслов воевал до Победы.

К июлю 1944 года летчик совершил 105 боевых вылетов. Под Севастополем Федор Васильевич под зенитным обстрелом подавил огонь двух артиллерийских орудий, взорвал большой склад боеприпасов.

После одной из боевых операций на корпусе самолета Ф.В. Буслова насчитали 18 отметин от пуль и осколков.

Принимал участие в боях на Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, в том числе в Миусской, Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской, Белорусской, Гумбинден-Голдапской, Восточно-Прусской операциях, а также в боях под Керчью, при штурме Сапун-Горы в Севастополе и при взятии Кенигсберга.

К апрелю 1945 г. гвардии старший лейтенант Федор Васильевич Буслов был заместителем командира эскадрильи 136-го гвардейского штурмового авиаполка 1-й гвардейской штурмовой авиадивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта.

Последний боевой вылет Федор Васильевич совершил 8 мая 1945 г. на скопление гитлеровских войск на балтийском побережье, продолжавших сопротивляться в ожидании транспортов для эвакуации.

Звание Героя Ф.В. Буслову присвоено 29 июня 1945 г. В Указе Верховного Совета значится: «За подвиг при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками».

Награды: орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», три ордена Красного Знамени, орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны I степени, орден Александра Невского и медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и др.

После окончания войны старший лейтенант Ф.В. Буслов продолжал службу в Советской Армии в должности заместителя командира эскадрильи. Готовился поступать в военно-воздушную академию им. Жуковского. Но 11 сентября 1945 г. при выполнении тренировочного прыжка с парашютом получил травму позвоночника и голеностопного сустава из-за не полностью раскрытого парашюта. В госпитале им. Бурденко провели сложнейшую операцию, ногу спасли от ампутации, но часть стопы была удалена, и нога стала короче. На этом закончилась и летная карьера героя.

В 1947 г. Федор Васильевич Буслов уволен в запас по состоянию здоровья и переезжает в Новосибирск, затем перевозит в город и маму с братьями и сестрами.

В Новосибирске Федор Васильевич создал и свою семью: в 1954 году родилась дочь Ирина, а в 1958 — сын Юрий.

Ф.В. Буслов совсем с авиацией не расстался — работал в Новосибирском аэропорту.

5 февраля 1962 г. пришел на работу в НЭТИ комендантом учебного корпуса. Затем, с 1963 по 1975 год был учебным мастером на кафедре теоретических основ электротехники (ТОЭ).

В 1975 г., к 30-летию Великой Победы в вузе основан музей «Боевой и трудовой Славы» с Советом музея из 11 человек. Основателем и первым директором музея стал Федор Васильевич Буслов. В этом же году в НЭТИ образована ветеранская организация с Советом ветеранов.

С самого начала своей деятельности Совет музея и Совет ветеранов работали как единое целое. Ряд сотрудников были членами одновременно обоих Советов, да и размещались организации по соседству: сначала во втором корпусе, а затем в пятом.

Основными направлениями работы Совета музея были:

- воссоздание истории становления и развития вуза;

- сбор материалов по истории вуза, о его лучших традициях, а также материалов о ветеранах вуза (в том числе о фронтовиках, блокадниках, тружениках тыла);

- пополнение основных фондов музея, оформление экспозиций (стендов, витрин, планшетов, альбомов и кассет с записью бесед с ветеранами);

- патриотическое воспитание молодежи (проведение лекций для студентов, лицеистов, школьников по истории развития вуза, организация встреч студентов с участниками Великой Отечественной войны, тружениками тыла, блокадниками, ветеранами университета);

- издательская деятельность и связь со СМИ;

- организация и проведение тематических выставок (научно-технического, декоративно-прикладного, изобразительного творчества сотрудников и студентов), профориентационная работа с учащимися школ города и области.

На территории музея проходили заседания советов музея и ветеранов, а также Клуба ветеранов; встречи ветеранов с молодежью (беседы, уроки Мужества и т. п.); юбилейные мероприятия; экскурсии для студентов и гостей вуза; выставки технического и художественного творчества сотрудников и студентов; встречи выпускников, студенческие конференции, посвященные истории России и Великой Отечественной войне.

Ректорат и партком НЭТИ оказывали Совету ветеранов и Совету музея большую помощь. К делу были подключены кафедры, в том числе общественных наук. В результате были изготовлены витражи с фронтовыми экспонатами и техническими разработками кафедр, а также стенды и альбомы по истории института и факультетов.

Постепенно основной фонд музея пополнялся новыми экспонатами, и со временем пришлось открыть второй зал. Его посвятили истории развития вуза. Часть экспонатов перенесли из первого зала, а также были установлены новые витражи и стенды вуза и факультетов. В первом зале демонстрировались экспонаты, посвященные истории становления НЭТИ, а также участникам Великой Отечественной войны.

Подробно о музее см: Яковлев А.Н. Очерки истории музея НГТУ НЭТИ. – Новосибирск, НГТУ, 2020. – 438 с. Библ. 44 назв. https://library.nstu.ru/fulltext/dedication/2020yakovlev.pdf

Федор Васильевич принимал самое активное участие в создании и развитии музея, пополнении его экспонатами. Вел активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Провел множество встреч с молодежью вуза и школ, экскурсий по музею и НЭТИ. Опубликовал десятки статей на военно-патриотические темы в институтской газете «Энергия» и городских газетах. Музейный альбом № 21 содержит десятки вырезок его статей.

Боевой фронтовик все силы отдавал оборонно-массовой работе на всех уровнях — от вузовского до областного. Он был членом группы содействия Комитету защиты мира, одним из лучших пропагандистов общества «Знание» по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

За плодотворную работу по расширению экспозиций музея, за героико-патриотическое воспитание молодежи Федор Васильевич награжден почетными грамотами НЭТИ, районного, городского и областного Советов ветеранов.

Можно сказать, что Федор Васильевич Буслов занимался сохранением исторической памяти до своих последних дней. Герой Советского Союза умер 8 октября 1990 года, не дожив четыре месяца до семидесятилетия.

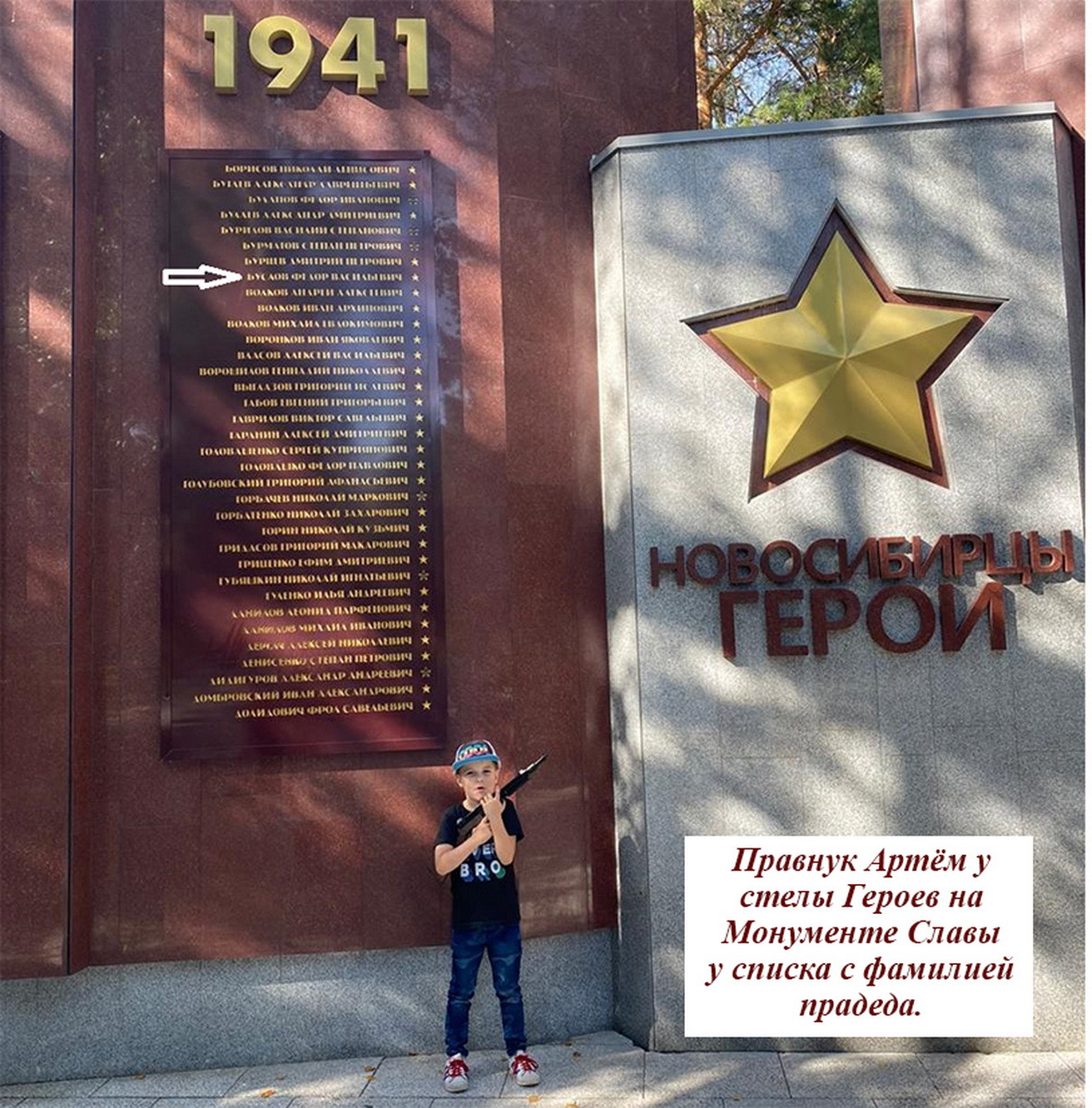

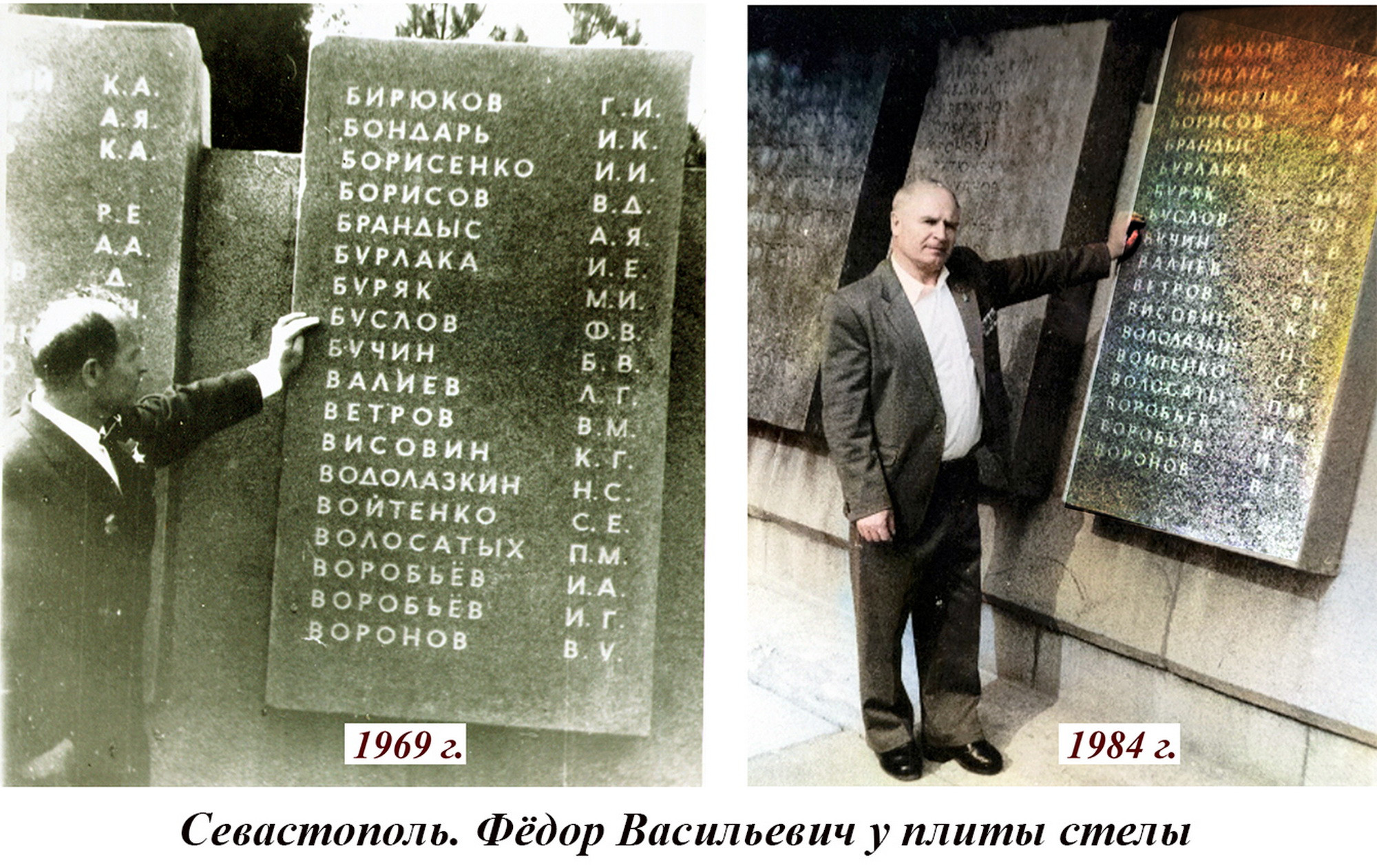

Имя Федора Васильевича Буслова увековечено: в музее НЭТИ и музее Совета ветеранов НГТУ НЭТИ, на Аллее Славы «Бессмертный полк НГТУ НЭТИ», на Аллее Героев у Монумента Славы и в музее Дома офицеров Новосибирска, в Киселевске и Прокопьевске, на памятнике на родине героя в Донно-Негачёвке, в Липецке, в Калининграде, в Севастополе на Сапун-Горе, в Москве в музее Победы на Поклонной горе и музейном комплексе «Дорога памяти». Во многих военно-исторических энциклопедиях и в Новосибирской Книге Памяти опубликованы статьи, посвященные жизни и подвигу Ф.В. Буслова.

Подробно: А.Н. Яковлев. Федор Васильевич Буслов. Герой Советского Союза — Новосибирск: НГТУ, 2025. — 121 с., https://library.nstu.ru/fulltext/dedication/2025_yakovlev2.pdf